行驶在抗击疫情路上的崔亚峰

编者按

病毒核酸检测是确诊新型冠状病毒肺炎患者的重要依据🚣🏿♂️,咽拭子采集是核酸检测样品采集的最重要途径🤖。为取代人工采样,通过自动控制咽拭子抓取、可视化导航🫲🏽、自动消毒等操作👩🏻🚒,有效降低医护人员交叉感染的风险,减轻医护人员的工作量和工作强度,提高样品采集的准确率和效率,机械系成立了医患隔离咽拭子采样机器人项目组👩🏿⚕️。机械系制造工程研究所二年级硕士生崔亚峰也跟随导师赵慧婵一起,投入到了咽拭子采样机器人的研发当中🏋️,为战“疫”贡献了自己的微薄之力🤶🏼。

“疫”起奋斗,不负青春

自从参加了医患隔离咽拭子采样机器人项目🚴🏿♀️,崔亚峰的活动地点就很固定,总是在住处、李兆基科技大楼🤏🏽、食堂三个地方来去匆匆🙇🏿。这半年中,崔亚峰常常在凌晨两点完成一天的任务后,骑车回住处。 “深夜两点的马路上🤰,偶尔有几辆出租车疾驰而过🙅♀️,宽敞的自行车道任我驰骋。北京这座国际大都市变得格外安静。回到住处后随便洗漱一下🧲,就倒头大睡了🤶🏿🎰。第二天便又元气满满地开始新的工作👧🏽。”崔亚峰说。

疫情期间→,崔亚峰常在新闻上听到一句话——党员干部要“关键时刻靠得住,危急时刻顶得上”🕋,每当听到这句话,他都像打了鸡血一样,动力十足。他明白所做项目的意义,希望做出的成果能真正应用到一线,减轻医护人员的工作压力。所以再苦再累他也一直坚持,甚至有一段时间像是“走火入魔”了。因为当时遇到解决不了的技术难点,崔亚峰时刻都在想解决方案,骑车想,吃饭想,洗漱想♦️,睡觉想,连做梦都跟技术难点有关。梦醒后有灵感就赶紧记在手机备忘录上,然后去到实验室验证。经过多次尝试🏌🏿♀️,这个技术难点终于解决了,崔亚峰心情也放轻松了。从大年初三到现在👨🏻🦱📹,崔亚峰在家休息的时间没超过十天,每天到李兆基科技大楼🐨,一干就是一整天,十四五个小时都在充实、忙碌🏌🏼♂️、遇到问题时的惆怅和解决问题后的喜悦中度过。

把硬骨头留给自己,把方便留给合作者

项目攻关期间,也是崔亚峰迅速成长的一段时间。崔亚峰的导师赵慧婵老师🧑🎓,在这期间手把手教学💙,毫无保留地向他传授知识😷👩🏻🦰。崔亚峰作为一个科研入门级选手,对于有些知识应用不是很熟练,赵老师从不嫌弃,从设计电路到写代码,从力学建模到仿真分析,都手把手地教授。刚开始,崔亚峰对电路系统不太熟练✊🏻,赵老师亲自搭了一套系统,详细地向他讲解了各个部分的作用🫲🏿,理解其中原理后,崔亚峰逐渐也学会了搭各种电路系统。遇到不会写的代码,赵老师也是亲自写案例👨🔬,顺着赵老师的思路,理解之后也就慢慢就上手了🪸。赵老师还教导崔亚峰,要把硬骨头留给自己🧖🏻♂️,把方便留给合作者,只有这样,项目才能顺利推进。在项目进展过程中🕷,代码调试非常费时间与心力,赵老师和崔亚峰为了减少工程师的任务量,主动做出硬件改进去适应工程师,而不是让工程师来适应硬件。这半年多的时间,跟着赵慧婵老师😼,崔亚峰学到了很多知识,技能也突飞猛进。崔亚峰说:“遇到这样的导师是一件幸事。”

团结协作🤷🏻➖,早日攻关

崔亚峰说“咽拭子采样机器人项目有系里领导的支持和老师的带领🤷🏼,有长庚医院医生的合作参与,有校外企业工程师的协同。系主任汪家道老师与长庚医院耳鼻喉科主任叶京英医生统领全局🦵🏻,指挥有方𓀍。刘辛军教授对项目给予了大力支持,带领大家一起科研攻关。翁鼎老师也投入到项目中并给予我悉心的指导👲🏽。”

崔亚峰与项目的其他参与人员也结下了深厚的友谊🦸🏽♀️。工程师于文杰负责软件🚶🏻♀️,崔亚峰回忆到🤥:“在工作中,我们合作的很愉快👩🦽,没事的时候还可以一起聊聊天☂️,在疫情期间闭关的那段时光🧘🏿♂️,有个可以面对面说话的人真的是太好了!”一线医生李京京在后期也参与到项目中,帮助项目进行医学实验,并给出医学指导。六月👩🏽🌾,由于疫情需要♊️,同实验室的邵琦负责起了机器人的软件调试工作🪵,他之前没有熟练应用编程语言的背景,但用了一周的时间就把整套系统跑通了。在大家的共同努力和协同工作下👊🏽,咽拭子项目进展顺利。

科研是件体力活🛏,崔亚峰有时候在座位上一坐就是一天,脖子都快抬不起来了,但胜利就在前方了☆。崔亚峰希望项目组研制的机器人能够早日用到一线,希望中国的疫情能够早日结束👩🏻🦰,同学们能够早日返校😯。

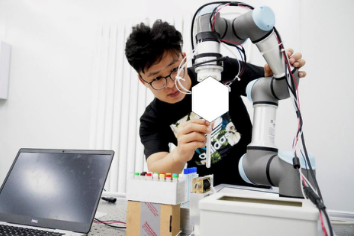

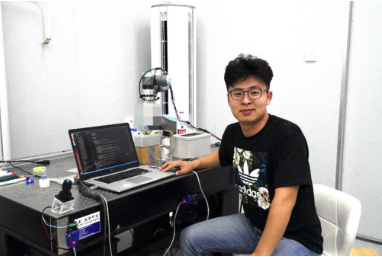

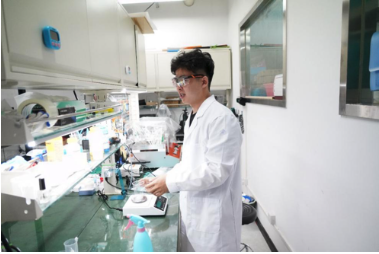

图1 崔亚峰与邵琦

图2 实验中的崔亚峰

图3 工作中的崔亚峰

图4 实验室中的崔亚峰